Por Gonzalo Toca

24/07/2016

l futuro del Tratado para la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP) es cada día más incierto. La filtración masiva de documentos sobre el mismo, que se produjo hace unas semanas (#TTIPleaks), desmontó la estrategia de secretismo que estaban llevando a cabo y multiplicó el número de detractores a ambos lados del Atlántico. Una de las últimas batallas: un intercambio de correos electrónicos en el que los negociadores se acusan mutuamente de no querer dar su brazo a torcer. Importante: el reloj sigue corriendo y el mandato de Barack Obama llega a su fin en 2017. Los posibles nuevos inquilinos de la Casa Blanca ya han rechazado este acuerdo.

Son las siglas en inglés de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, que no es otra cosa que el tratado de libre comercio que están negociando desde febrero de 2013 y a puerta cerrada las autoridades de la Unión Europea y de Estados Unidos para crear el mayor mercado libre de bienes y servicios del mundo. Si se firmara, el acuerdo también se convertiría en el mayor tratado comercial de la historia. Las cifras son mareantes: afectaría al 60% del PIB mundial y a un tercio de todo el comercio del planeta.

En absoluto. En el caso europeo, el acuerdo debería ser aprobado por los gobiernos de los 28 países miembros y por el Parlamento comunitario o, si hubiera enmiendas, entonces la Comisión debería incluirlas y renegociar con sus homólogos estadounidenses. En el caso de la primera potencia mundial, la Cámara de Representantes debería aprobar el texto por mayoría simple y enviarlo al Comité de Finanzas del Senado, que también tendría que dar su visto bueno. El proceso parlamentario concluiría con el aval o el rechazo, igualmente por mayoría simple, del Senado en una votación. El presidente debería firmar entonces el documento que le presenten las cámaras.

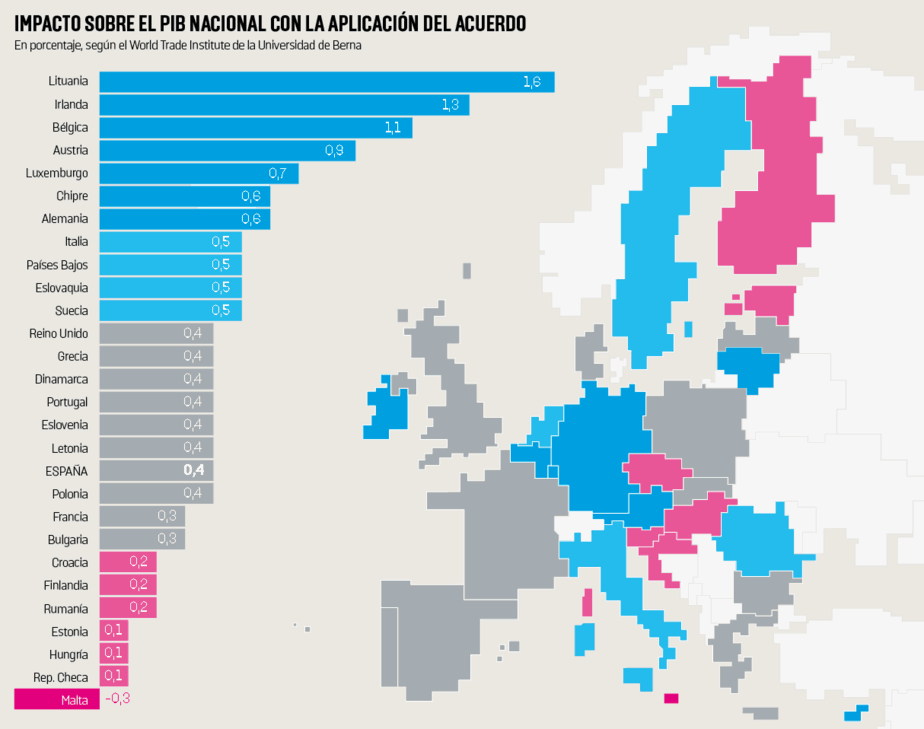

Multitud de líderes políticos y analistas de corte liberal a ambos lados del Atlántico afirman que la asociación multiplicaría la prosperidad, en términos de crecimiento del PIB y empleos, de Estados Unidos y Europa, que apuntalaría la competitividad de sus empresas –que ya no tendrían que soportar tantas trabas–, que serviría para reforzar el protagonismo y la unidad de Occidente frente al ascenso de potencias no democráticas como China y que las regulaciones compartidas por Washington y Bruselas se convertirían en el patrón oro de las leyes y los estándares mundiales en la producción y venta de bienes y servicios.

Las principales ideas de sus detractores europeos, de corte progresista, apuntan a que el tratado serviría para imponer un modelo estadounidense en el Viejo Continente que socavaría las garantías y protección que procuran el Estado del Bienestar, que incrementaría el poder de las empresas en detrimento del de los reguladores y los representantes de los ciudadanos, que amenazaría y destruiría a parte de los agricultores y negocios locales y que, por último, abriría las puertas a la utilización de productos de consecuencias o peligrosas o inciertas sobre la salud de los humanos como en el caso de determinados pesticidas o alimentos transgénicos. También han afirmado que el secretismo era una prueba en sí misma de que las negociaciones escondían un hoja de ruta hacia el “capitalismo salvaje” y la privatización de los servicios públicos. Todas estas ideas calan cada vez más en una población europea que en 2014 estaba claramente a favor del TTIP y que hoy se encuentra dividida en general y, en países como Alemania, masivamente en contra.

La respuesta más sencilla es que hay que tomarlos con mucha cautela, porque no existe un borrador definitivo y, por lo tanto, difícilmente pueden evaluarse sus consecuencias. Por otro lado, las negociaciones (acaba de concluir la décimotercera ronda en Washington) se están produciendo con un tupido velo de secretismo, que es el mejor amigo de los lobbies. Esos grupos de presión, tanto los de las empresas como los de las asociaciones civiles, han iniciado una lucha por la atención y el cariño de los negociadores y de las poblaciones afectadas. Los informes que publican bajo la forma de estudios académicos y científicos son esfuerzos propagandísticos –con veracidad variable– para recabar apoyos y garantizar el éxito de sus agendas.

Obama y Merkel insistieron a finales de abril que era fundamental que el TTIP se firmase a finales de 2016. Los motivos de las prisas son obvios. Para empezar, la evolución ha sido lenta y frustrante para los negociadores durante los últimos tres años. Además, las filtraciones han erosionado parte de los apoyos y todo parece indicar que, cuanto más tiempo tarde en firmarse, más aumentará la oposición. Según una encuesta publicada en abril por la Fundación Bertelsmann, desde 2014 hasta 2016, el apoyo al tratado en Alemania ha descendido del 55% hasta el 17% y en EEUU se ha desplomado del 53% al 18%. Ninguno de los actuales posibles candidatos a la Casa Blanca ha dejado de rechazarlo en público.

Un punto clave fue la filtración en 2014 que mostró que las multinacionales estadounidenses estaban presionando con éxito para que los litigios que las enfrentasen con los Estados no pasaran por la justicia ordinaria de esos países, sino por unos tribunales especiales de arbitraje. El segundo punto, también conocido y confirmado gracias a una filtración, es que Estados Unidos intentaba reducir las restricciones a la comercialización de semillas transgénicas, a la alimentación del ganado con determinados antibióticos y hormonas, a la utilización de pesticidas indeseados en Europa o al establecimiento de un etiquetado que no señalase el origen de los productos. El tercer punto ha sido, seguramente, el momento histórico, muy marcado por la creciente desconfianza, sobre todo desde 2008, en la desregulación del mercado que encarna el modelo americano, el rápido debilitamiento de la relevancia y el poder negociador de la Unión Europea frente a China o Estados Unidos y la pérdida de la credibilidad de la UE como defensora de los intereses de la población tras su gestión de la crisis soberana y la de los refugiados.

Sin duda. Aquí sobre todo hay que destacar la firma en febrero de este año de la llamada Asociación Transpacífica (TPP por sus siglas en inglés) por parte de EEUU, Japón, Malasia, Vietnam, Singapur, Brunéi, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, México, Chile y Perú. Hablamos de un acuerdo que integra el 40% del comercio global y a 12 países miembros con una población total de 800 millones de personas, trabajadores, clientes y consumidores potenciales. La lectura que se hizo en Europa del TPP fue la siguiente: si Bruselas y Washington no pactaban algo parecido, las relaciones transatlánticas y el bloque comunitario empezarían a perder a chorros su influencia y la UE debería resignarse a contar cada vez menos con el apoyo, la atención y la defensa militar que le había procurado EEUU desde la II Guerra Mundial.

Un papel absolutamente primordial. En Washington y Bruselas esperan utilizarlo para neutralizar el avance e influencia de Rusia en el Viejo Continente, alinear cada vez más los intereses comunes de la política exterior y de defensa de los dos bloques (y su capacidad pasa por imponer su agenda en regiones como Oriente Medio e incluso Asia). También se busca subrayar el papel esencial de Europa en el mundo para que la centralidad del poder no se trasladase del Atlántico al Pacífico y, por último, el objetivo se fija en configurar un tándem capaz de influir de forma determinante sobre las nuevas regulaciones e integraciones comerciales. De esta forma, Europa y Estados Unidos situarían de nuevo a Occidente al mando de la globalización. ¡Volverían así los felices años 90!