Luis A. Pacheco

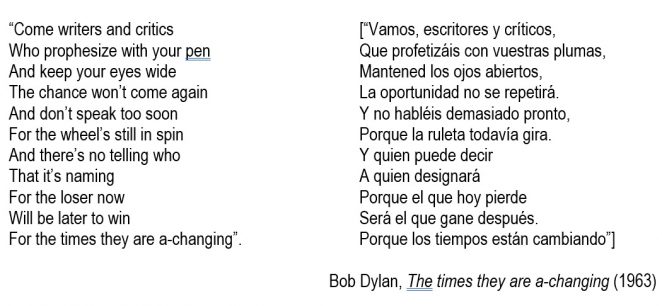

En la década de los años sesenta del siglo XX, las canciones de Bob Dylan y otros representaban la rebeldía y protesta de una juventud que se planteaba, como quizás nunca antes, romper con los valores y estructuras de la sociedad que les había permitido crecer en un mundo relativamente pacífico y con una economía en expansión que prometía bienestar universal.

Las protestas contra el servicio militar obligatorio y la intervención militar de los Estados Unidos en Indochina hervían en el país del norte; la llamada revolución de Mayo de 1968 en París que anuncia el fin de la era De Gaulle; la revolución cubana, que sustituye a un dictador por otro con promesas de mejores tiempos; la invasión de Checoslovaquia por los soviéticos reprime a los reformistas de ese país, que como los húngaros en 1956 buscaban tener un socialismo con cara más humana; las guerrillas marxistas y maoístas que emergen en Latinoamérica abonadas por la inequidad sempiterna del continente. Estos y muchos otros eventos estremecían el mundo impulsando una tormenta de cambios que amenazaba los diferentes statu quo, de izquierda y de derecha, que al igual que hoy habían derivado en autoritarismos con la excusa del bienestar de los muchos.

Seis décadas han pasado. Dylan, convertido en ícono, con la banda del Premio Nobel de Literatura terciada en su torso, debe mirar con nostalgia, como quizás hacemos todos los de esa generación de la posguerra (baby boomers), a los días de la juventud idealista, pero de revoluciones incompletas, estériles.

¿Pero es así?, ¿será verdad que los intentos de cambiar el mundo han sido infructuosos?, ¿cómo medimos los cambios, si es que han ocurrido?

La humanidad lleva millones de años subiendo la escalera evolutiva (o cualquiera sea la explicación que el lector quiera asumir para su presencia en este disco llamado Tierra) y ha desarrollado historias y mitos que le han permitido entender, sobrevivir y modificar lo que de otra manera sería un entorno hostil, inexplicable y hasta sobrenatural.

No es de extrañar entonces que nuestra especie, siempre consciente de que se encuentra a la víspera de alguna catástrofe que la aniquile, tienda a leer las señales en el camino como un anuncio de esa inminente fatalidad y tienda a ignorar las señales que apuntan en la dirección del progreso.

Malthus, el Club de Roma, el invierno nuclear, Y2K, “peak oil” o “peak demand” y ahora el cambio climático y las pandemias son solo una muestra de las catástrofes que se nos ha anunciado como preámbulos a la inevitable y temprana desaparición de la especie. Esas predicciones tienen –o parecieran tener– una base científica, lo que les da un sello de credibilidad que nos atemoriza, pero que olvida que la ciencia avanza equivocándose. Pareciera que nuestra demostrada incapacidad de profetizar, no nos impide seguir tratando.

Una de las mayores paradojas de la sociedad moderna es que está inundada de información de manera continua, pero que al igual que los habitantes del Medioevo pareciera ser poco apta para distinguir si esa información es algo más que propaganda o, al menos, saber interpretarla. Más aún, la ubicuidad de las redes sociales hace posible la diseminación de información de dudosa veracidad. La información, falsa o cierta, es difundida instantáneamente gracias a los satélites que orbitan (o no) el planeta y convierten los móviles en el acceso a la verdad que cada quien quiere creer; suerte de chismografía cibernética.

Cinco siglos después del viaje de Cristóbal Colón, y seis décadas después del viaje orbital de Yuri Gagarin, escribir “flat earth” en Google resulta en 364 millones de “hits”.

El médico sueco Hans Rosling, en su libro Factfulness (2018), explica que, pese a todas sus imperfecciones, la realidad económica y social del mundo es mucho mejor de lo que pensamos. Otro tanto hace Steven Pinker, que en su libro En defensa de la Ilustración (2018) nos insta a ver con otra perspectiva los titulares alarmistas y las profecías de la perdición que juegan con nuestros prejuicios psicológicos, que haciendo uso de datos, muestra que la vida, la salud, la prosperidad, la seguridad, la paz, el conocimiento y la felicidad van en aumento, no solo en Occidente, sino en todo el mundo, lo cual no quiere decir que no haya motivos para preocuparse ni cuestiones que requieran una mejora urgente. Y es sobre estas últimas preocupaciones que los pastores del descontento trashuman sus rebaños.

Siempre habrá aquellos que verán el vaso medio lleno y otros que lo verán medio vacío, y se acusarán mutuamente de miopía emocional, sin detenerse a pensar si el vaso se está llenando o vaciando, que es lo que Rosling y Pinker hacen al dibujar en el tiempo el avance de nuestra especie.

Pero cómo contestar a aquellos que argumentan que lo que algunos ven como avances son la causa de la presente coyuntura, que según ellos nos augura una inminente catástrofe; y que esta vez, si no corregimos nuestro rumbo, sí se materializará el tantas veces anunciado apocalipsis.

El mundo cambia todos los días y nosotros también, aunque quizás no de la manera que esperamos o creemos. El futuro no es algo que solo nos pasa, no somos espectadores pasivos, nuestras acciones importan, y aunque lo que decidimos en el pasado nos condiciona lo que podemos decidir hoy, no podemos despojarnos de la responsabilidad de construir el futuro.

Predecir el futuro es una tarea riesgosa, ya que el peligro de hacer el ridículo acecha. Sin embargo, es posible entrever en las tendencias de hoy algo de ese futuro, si miramos de manera adecuada. Y al hacer eso es importante anotar que, así como debemos identificar las fuerzas de cambio, es igualmente crucial entender la fuerza de inercia del statu quo. Dice Zachery Tyson Brown:

“Las fuerzas de la continuidad son suficientes, por lo general, para evitar que el cambio se propague demasiado rápido; e incluso cuando no lo hacen, a menudo son capaces de apropiarse del cambio, de moldear el cambio a su propia imagen”.

Creemos, como lo hicieron las generaciones que nos antecedieron, que los tiempos que nos toca vivir son tiempos únicos de crisis, encrucijadas de la historia; pero la constante propaganda fatalista es notablemente ineficaz para lograr hacer lo que debemos para desviar el curso que hoy percibimos como inevitable. A todas esas crisis pasadas, le hemos encontrado salida como especie, verdad que tendemos a olvidar a la hora de enfrentar las que nos tocan. No es ser víctima de exceso de optimismo, es no dejar que a este lo ahogue un pesimismo irracional.

El planeta Tierra viaja por el cosmos a una velocidad estimada de 220 kilómetros por segundo, sin importar lo que nadie diga o haga para modificarlo. Lo que sí podemos hacer es seguir construyendo el bienestar para el mayor número de personas posibles, usando las herramientas que tan bien nos han servido hasta ahora: la búsqueda de la felicidad, la soberanía de la razón y la evidencia de los sentidos como fuentes primarias del conocimiento y, en definitiva, como base de nuestras decisiones.

Desde que Bob Dylan escribió sus líneas, el mundo ha cambiado de manera significativa, y yo argumentaría que para mejor, aunque seguramente no de la manera que esperábamos. Sin embargo, también hay razones para pensar que no todo está bien en la comarca, pero ni de lejos estamos en el umbral de una nueva Edad Media, como los mercaderes del apocalipsis quieren hacernos creer. El Dylan veinteañero era un perspicaz observador de la sociedad. ¿Qué sentirá ahora que es parte de los observados? Los tiempos nunca dejan de cambiar.

Lea también en Cambio16.com: