«Desde el seno de Dios donde descansas… revélame esas verdades que dominan la muerte, impiden temerla y casi hacen amarla»

Carta a su amigo Willie Heath, muerto en París el 3 de octubre de 1893

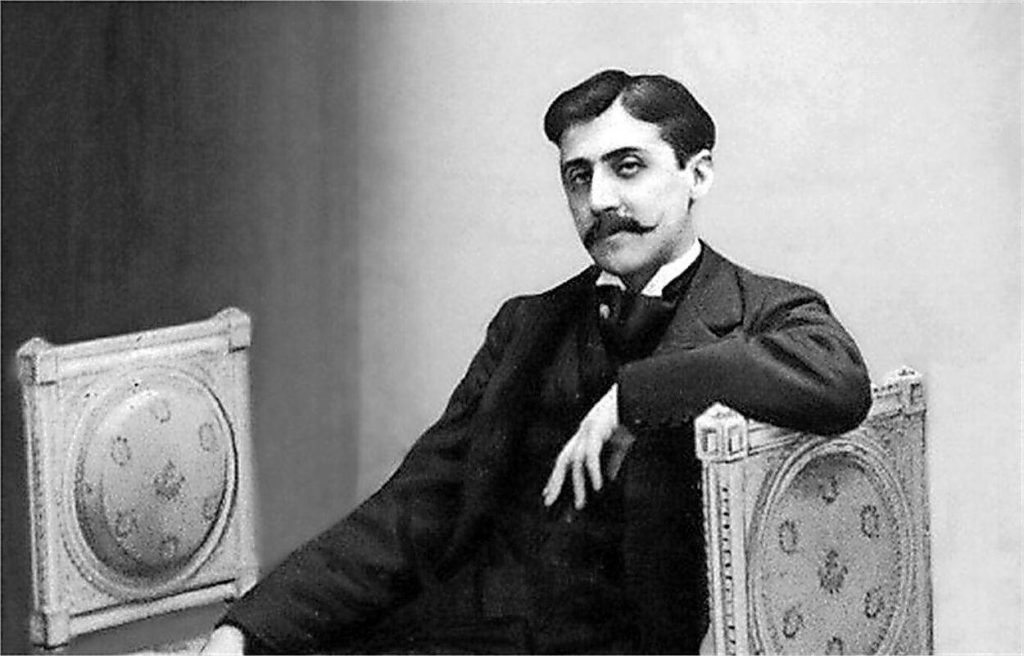

Silencio. Silencio largo, profundo y solemne. Maestro… Maestro… ¿Está ahí? Conmovido y enamorado de su obra, traigo una camelia para usted, y pido permiso para entrar en su recinto sagrado, en años borrascosos para la humanidad –de aflicción, como los vividos por la peste y la guerra que azotaron a la Europa de su tiempo–, solo, con la majestad que me da la condición de lector y la aspiración aún intacta en mi mente de ver consagrado un viejo sueño de juventud: intentar, con humildad de monje, recrear para sus lectores la belleza inagotable de su prosa, los pasajes más deseados, decepcionantes y asumidos de su alma, y las más intensas y vívidas animaciones de su espíritu que se conjugaron para darle vida a una de las obras literarias de más repercusiones históricas en el mundo de las artes.

¿Quién es en verdad ese niño Marcel, que estuvo a punto de fallecer recién llegado al mundo y al que un ataque de asma a los nueve hace débil, delicado y sobreprotegido por su madre, cuyo beso de buenas noches se vuelve una obsesión infantil que lo hace dependiente toda la vida de su amor, cuidado y mimo sin medida?

…en la época de mis primeros baños de mar, para que me gustara zambullirme, cosa que yo detestaba porque me cortaba la respiración, ella entregaba a escondidas al bañero preciosas cajitas de conchas y ramitas de coral para que yo creyera que las encontraba en el fondo del agua.

¿Quién es ese futuro esteta? Era de prodigiosa sensibilidad, contemplativo, estudioso de la botánica y experto en el reino de las flores, pero frágil, muy frágil, al punto que todo el ambiente natural que tanto amaba, paradójicamente, según Torres Bodet, parecía amenazarlo:

El olor de casi todas las flores, en primavera; el polen solar en julio, en estío; las grises nieblas de octubre, en otoño, y el humo de las maderas quemadas, durante el invierno, eran para el enfermo amenazas inexorables, en ocasiones verdaderas tragedias internas.

Uno de sus más distinguidos biógrafos, André Maurois, ha realizado a manera de presentación, el mejor boceto de su vida:

La historia de Marcel Proust es, como la describe uno de sus libros, la de un niño que amó con ternura el mundo mágico de su infancia; que experimentó muy pronto la necesidad de inmortalizar este mundo y la belleza de algunos de sus instantes; que sintiéndose íntimamente débil, conservó durante mucho tiempo la esperanza de no abandonar el paraíso familiar… que se vio, al morir su madre, privado de lo que constituía su refugio y que, sin embargo, merced a su enfermedad, acertó a procurarse una vida resguardada; que, al amparo de un relativo enclaustramiento, consagró los años que le restaban a reconstruir su infancia perdida y las desilusiones que le siguieron; y que, en suma, transformó aquel tiempo, de tal suerte recuperado, en el tema de una de las mayores obras novelescas de la historia.

No he conocido sensibilidad, como don de gracia, más intuitiva, creadora y seductora que la de usted, Monsieur Proust, y esa bendición proviene de cualidades muy especiales de los sentidos, que, en su caso, cada uno adquiere personalidad propia y, gracias a la memoria involuntaria, cada cual goza por obra del artista de su propia autonomía.

Tampoco he conocido un ser en quien las voces y la estética de lo femenino y de lo masculino en las letras coincidieran de manera tan armónica y suntuosa, más allá del vulgar cliché andrógino de apariencia y más y más, como una forma de cultura superior en que la clase ganada civilizatoriamente se impone como atributo de un modo individual de desenvolvimiento social —sin afectaciones— que agrega delicadeza femenina y cualidades como la ternura y la dulzura al hombre y templanza y firmeza masculinas a la mujer.

Quizá sea una estrofa escrita por usted, en El tiempo recobrado, su último tomo, la que mejor defina, para comenzar, su valoración del arte:

La vida verdadera, la vida al fin descubierta y dilucidada, la única vida, por lo tanto, realmente vivida, es la literatura. Esa vida que, en cierto sentido, habita a cada instante en todos los hombres, tanto como en el artista. Pero no la ven, porque no intentan esclarecerla…Gracias al arte, en vez de ver un solo mundo, el nuestro, lo vemos multiplicarse, y tenemos a la disposición tantos mundos como artistas originales hay, unos mundos más diferentes de otros de los que giran en el infinito, y muchos siglos después de haberse apagado la lumbre de donde procedía, llamárase Rembrandt o Vermeer.

Walter Benjamín dirá: Proust es el primero que ha hecho el siglo XIX de memorias. Lo que antes de él era un espacio-tiempo sin tensiones, se convierte en un camino de fuerzas en el que despiertan corrientes múltiples de autores posteriores. Difícilmente ha habido en la literatura occidental, desde los Ejercicios Espirituales de Loyola, un intento más radical de auto inmersión.

Jacques Riviera, director de Nouvelle Revue Française en aquel tiempo, dibujará para la eternidad la mejor síntesis de su íntegra póstuma imagen: Proust, niño viejo, se recuesta profundamente cansado en los senos de la naturaleza no para mamar de ella, sino para soñar junto a los latidos de su corazón… Es un niño Celeste, se merece que lo quieran. Es portador de una inmensa pureza.

Hoy, después de haber leído toda su obra —por tercera vez, muchas de sus biografías y decenas de ensayos—, he visto de nuevo a su querida Celeste, como solía llamarla, disipada del temor que provoca percibir la cercanía de la muerte, evocar dulces momentos en este plano: Cuando yo haya muerto usted recordará a su pequeño Marcel, porque no encontrará nunca a nadie como él. O más cercano al desenlace final, atribulada se le oirá decir: No solo sentía que se moría, sino que se miraba morir.

Si hoy me preguntaran lo que pienso de Proust, el novelista, diría temerariamente, sin muchos rodeos y evocando a Calvino y al reino de lo imposible en las letras, que si algún día la literatura llegara a producir el gran libro que los contiene a todos, tendría que contar a Marcel Proust como uno de los precursores que más se aproximaron a trabajar todas las dimensiones del ser humano y a explicar las expresiones elaboradas del sentir, las conmociones de la siquis y el mayor número de animaciones posibles del espíritu en las relaciones interpersonales y sociales en el tiempo.

De ser así y abrir esa ventana, de aparente ficción, usted, Monsieur Proust, sería uno de los adelantados, por la vía de los hechos, en aportar para formular una hipótesis de trabajo del todo en la literatura. Como también lo pensó Mallarmé cuando propusoque todo, en el mundo, existe para concluir en un libro, para seguidamente afirmar: y este libro único debería ser la explicación órfica de la tierra.

Es usted, por excelencia, el padre de la novela moderna. Gracias a una prolífica sensibilidad, ha sabido fundir de manera articulada y armoniosa la capacidad de observación con el análisis agudo, profundo y dinámico de los hechos y las situaciones. Ha podido con el ojo mágico del artista extraer del medio social e íntimo las impresiones que hacen que a la inocencia suceda la crudeza y a la crudeza la belleza, entre el deseo y la desilusión, para recobrar lo mejor de la herencia del espíritu de su tiempo.

En definitiva, ha logrado con una fina imaginación y una portentosa memoria un fascinante, intrincado y meticuloso trabajo literario, en que una metáfora de profunda hondura y potencia de espíritu se mimetiza entre el iluso paraíso infantil y el futuro develador, diluido y a la vez recuperado el tiempo perdido en los mismos escenarios con otros transfigurados personajes.

Es debido a esas cualidades que ha podido hilvanar, con precioso gusto, una incandescente e intensiva prosa tejida con hilos de oro, a toques de punta mágicos de múltiples coloridos y de resonante y apacible música que nos invade desde los inicios en que Marcel apoyaba blandamente sus mejillas en las hermosas mejillas de la almohada, tan llenas y tan frescas como las mejillas mismas de nuestra niñez.

Nacerá entonces esa obra maestra, hoy clásica, que marca un verdadero hito en la historia de la literatura: En busca del tiempo perdido, de la cual dirá Walter Benjamín:

Proust ha conseguido algo enorme: dejar que en un instante envejezca el mundo entero a la edad de la vida de un hombre. Y afirma: Esta novela es un intento sostenido por dar a toda una vida el peso de la suma presencia del espíritu… Está penetrada por la verdad de que ninguno de nosotros tiene tiempo para vivir los dramas de la existencia que le están determinados. Y eso es lo que nos hace envejecer. No otra cosa. Las arrugas y bolsas en el rostro son las grandes pasiones que se registran en él, vicios, conocimientos que nos visitaron cuando nosotros, señores, no estábamos en casa.

Otros escritores, el público y la crítica suelen ser injustos cuando los grandes maestros no han coronado en el reconocimiento como tales, y juzgan con desdén o castigan con indiferencia sus primeras obras; algunos llegan hasta a hacer juicios peyorativos que luego, humillados, tienen que recoger. Tal cual, el caso de André Gide, quien rechazó el primer borrador de Por el camino de Swann, y Anatole France, uno, si no el más celebrado escritor francés de los primeros años del siglo XX, quien llegó a decir, aun sintiendo afecto por él y de prologarle su primer libro, Los placeres y los días: La vida muy corta, Proust demasiado largo para leer.

Esta expresión de France, dicha con ironía, una paráfrasis de la original de Hipócrates: Arz longa, vita brevis, se convertirá en la frase que confirme para siempre la grandeza de su obra, en palabras similares de Geoffrey Chaucer, muchos siglos después de Hipócrates, dicha en ingles antiguo: The lyf so short, the craft so long to learne. La vida tan breve, el arte tan largo de aprender. La vida de Proust corta, su arte largo de aprender.

Siento que cuando usted escribía Los placeres y los días anunciaba la genialidad que se pondría de manifiesto en su magna obra, En busca del tiempo perdido, y que el maestro Jorge Luis Borges reconocería cinco décadas después cuando en su muy exigente juicio, confesó a su amigo del alma Adolfito Bioy Casares, con la serenidad y el sosiego del sabio: En Marcel Proust siempre hay sol, siempre hay luz, siempre hay matices, siempre hay sentido estético, siempre hay alegría de vivir.

En algún momento en sus Crónicas, usted confesó el valor histórico trascendente de la Divina Comedia como la máxima obra literaria exponente de la condición espiritual del ser humano. Creo que Borges habría coincidido con usted.

Antonio Muñoz Molina, en años recientes, ha comentado en uno de sus ensayos sobre ciertas coincidencias entre la estructura de la magistral obra de Dante y la suya:

En busca del tiempo perdido tiene una arquitectura tan severa como la Divina Comedia, con su ascensión alegórica desde las tinieblas a la luz, a través de un peregrinaje de aprendizaje y penitencias; pero esa armazón sostiene una escritura de una libertad incesante, de una capacidad de exploración y divagación de caminos laterales tan rica como la de un ensayo de Montaigne o un capítulo de la primera parte del Quijote.

Ese asomo de genio y grandeza ya lo había exhibido en ricos y exuberantes pasajes en prosa, escritos en Los placeres y los días, su primer libro, de escasa aceptación, y en las Crónicas, donde destaca y se luce en papel de crítico de Víctor Hugo, Flaubert y Baudelaire. En una nota introductoria, digna de mención, se le escuchará ironizar sobre el papel de crítico echando mano de Mallarmé. Un crítico es una persona que se ocupa de cosas que no le interesan, dijo alguna vez Mallarmé en unas de esas ocurrencias profundas y frívolas que, en su obra, junto a sus poemas de tinieblas, son como el delicioso desquite de la luz.

Son los tiempos en que silenciosamente escribe para después abandonar el primer ensayo general, leído en voz alta al estilo de Flaubert, de Jean Santeuil, inventario existencial de necesidades e insumos de caracteres humanos del aspirante a escritor Marcel, para dar con el señor Proust al terminar el bachillerato en Condorcet.

Siempre he sentido que, en nuestra infancia y en toda la primera fase de nuestra formación, somos solo un nombre que se juntará con el apellido cuando definitivamente se haya elegido un destino. El suyo llegará cuando se siente en su cuarto encorchado, en el momento en que el narrador diga adiós al mundo (durante la matinée de Guermantes) para que usted escriba su libro.

Este manuscrito, Jean Santeuil, según Maurois, no es más que un intento para encontrar el camino de una novela, los balbuceos de un genio naciente que se busca. Y agrega para ilustrar su afirmación: Pensemos en esos cuadros de juventud de Cezanne o Van Gogh, tan lejos de lo que será después la manera del maestro, pero donde nuestros ojos, iluminados y ganados por el recuerdo de lo que siguió, descubren con gozo unas promesas bien cumplidas.

Es la fase en que se hace plena la influencia del Maestro de Las siete lámparas de la arquitectura, John Ruskin, quien ayudara a solidificar y a fortalecer su condición de esteta y quien enseñara a desarrollar, siguiendo a Maurois, sus periodos con la gracia de las olas lentas o de cabelleras florentinas, y a incrustar con amatistas y coral las más sencillas descripciones de flores y reflejos en el agua…en Jean Santeuil, Marcel está todavía bajo la influencia de Flaubert, al que tan bien imita.

En palabras del crítico francés Maurice Bardeche, en toda la obra anterior a En busca del tiempo perdido usted había masticado, remasticado y rumiado su obra en todas sus formas. Había construido su novela con algunos elementos prefabricados, muchos de los cuales estaban fundidos y dispuestos desde sus tiempos juveniles. Uno de esos materiales, para Bardeche, lo constituye Jean Santeuil.

Es cierto que en Jean Santeuil no están aún encendidos los faros del iluminado que hará posible la imagen de todos los personajes y caracteres que después con devoción amaremos por siempre, pero se insinúan, se asoman como fantasmas, y también se ofrece, aunque difusa, la grandeza moral y la piedad cristiana que en toda su obra, Maestro, purifica las heridas de toda inmoralidad.