Mi profesor de historia del arte en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, el jesuita Fernando Arellano, había sido provincial de la Compañía de Jesús en España y en la India. Llegó a Venezuela a fundar la UCAB y aquí vivió más de 40 años regentando las cátedras de arte, filología y lingüística donde dejó importantes y emotivos recuerdos al igual que una obra escrita de merecimiento y confianza. Todos los años viajaba a lugares de interés patrimonial y artístico donde tomaba las fotografías que serían exhibidas antes de entrar en materia y que constituían parte del temido examen oral al final del año.

Arellano daba también consejos de cómo examinar y apreciar una obra de arte y, especialmente, sobre el modo de visitar los museos. Huelga decir que desconfiaba de quienes recorrían cada una de las salas de estos establecimientos y lo comunicaban como un logro del turismo apresurado. Por ello, cada vez que tengo la oportunidad de ingresar a un gran museo, escojo dos o tres salas y dejo otras para una próxima oportunidad. En el Museo del Prado una de las salas que visito el primer día es donde cuelga la obra indómita de Francisco de Goya y Lucientes.

Goya era aragonés, una región de gente obstinada en la que hay un dicho que reza: “más terco que una mula aragonesa”. Nuestro personaje lo era, terco y obstinado, y por eso no cejó nunca en sus propósitos y trazó para su vida un proyecto artístico como nadie lo había alcanzado en el país que lo vio nacer. La obra de Goya pasa de un neoclasicismo no del todo cómodo para el artista hacia una modernidad no sólo temática sino técnica y antecesora de los movimientos como el impresionismo y los de vanguardia que se presentarían en el siglo XX como el expresionismo y el surrealismo.

Probablemente, sea uno de los más grandes pintores españoles de todos los tiempos. Si Diego de Velázquez equivale a un Mozart de la pintura, Goya sin duda es lo más parecido a un Beethoven. Ambos compartieron el sino terrible de la sordera. Si el compositor alemán intelectualiza la música, el pintor adelanta una revolución en la que se refugia en el inconsciente, o desacraliza cualquier tema impostado, democratiza su pintura en el mejor sentido de la palabra en cuanto hace entrar al hombre común sin trazarle otro perfil diferente al de su propia particularidad.

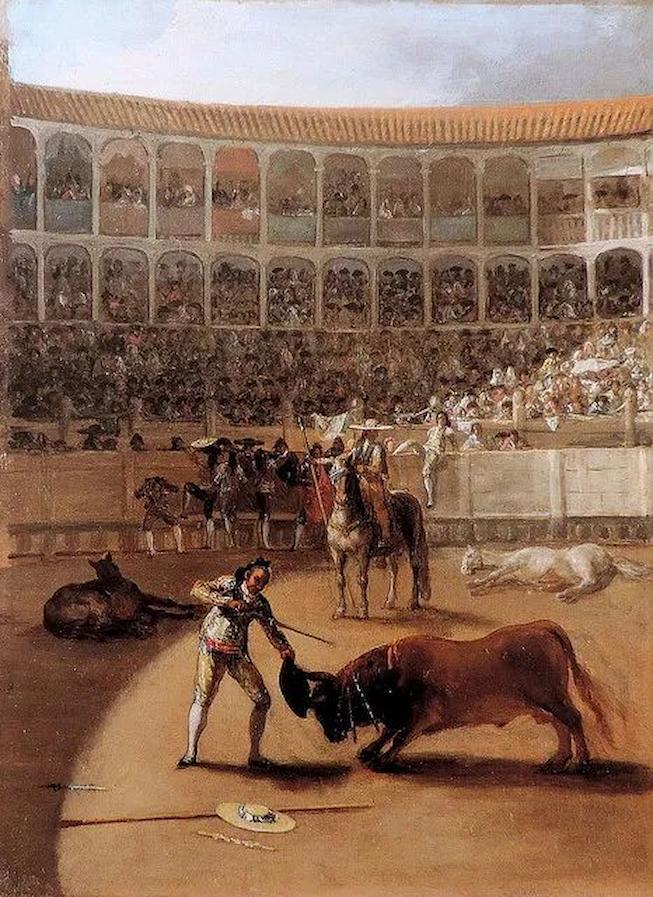

En el siglo XVIII se produce un acontecimiento de inmediatas consecuencias para el alma democrática española y que se expresa en el cambio que ocurre en la forma de torear. El toreo estaba destinado para los aristócratas a caballo y a partir de ese siglo, el hombre de a pie, el hombre del pueblo, un héroe del común llamado torero, comienza a ejercer ese arte de la muerte frente al animal que viene con el eco de los dioses[1]. Goya es uno de los que adjetiva[2] esa irrupción del hombre de abajo al estallido popular de la fiesta nacional que traza una nueva geografía sociológica que se enlazará al derrumbe del sistema monárquico protagonizado luego por Fernando VII. Todo esto urden el saldo del siglo XIX y el XX.

Goya desconoce el escapismo, la frivolidad, el tema por el tema, y ve llegar la nube negra y malhadada que se despliega sobre España alentada por sus torpes monarcas desaparecen todo lo que significaba e importaba. Él vivirá como nadie esa fijación de la historia y no podrá huir de su persecución inescapable cuya barbarie dejará en sus lienzos para “tener el gusto de decir eternamente a los hombres que no sean bárbaros”[3]. Pertenece junto al Greco y a Velázquez a la grande y única trilogía iluminada de la pintura española, a la que se podría agregar con alguna licencia a Murillo y a Zurbarán y contemporáneamente a Pablo Picasso y Salvador Dalí.

Fundación Goya en Aragón

British Rail Pension Trustee Co. (Londres, Reino Unido)

Nació en Fuendetodos el 30 de marzo de 1746 en el seno de una familia hidalga, pero sin medios de fortuna. Fue bautizado como Francisco José y familiarmente lo conocían por “Francho”. De hecho, su padre, dorador de profesión, al morir no testó porque como apuntan los historiadores de la vida del pintor, no tenía de qué hacerlo[4]. A muy temprana edad se manifiesta su evidente vocación artística y gracias a los padres escolapios inició su educación y ya en Zaragoza, su padre lo ingresó al taller del pintor académico y manierista José Luzán en el que permaneció seis años[5].

A los 20 años está en Madrid donde comienza en firme su oficio y pronto será reconocido por sus habilidades. Como Michelangelo Buonarroti no tenía un talante fácil sino más bien irascible y dado al enfrentamiento, especialmente si se trataba de defender sus ideas y, ni se diga, su obra. Su jardinero lo describe con “un carácter de diablo y corazón de ángel”[6]. Sabía que su genio pictórico estaba muy por encima al de los demás; en esa seguridad de ocupar la categoría de los superiores se apoyaba para contrariar a quienes criticaran su obra.

Es, además, un individuo opuesto a toda literalidad. La imitación de la naturaleza no es lo suyo. Lo motiva la personalidad de sus vistazos emancipados frente a los “casi todos”. Cada pincelada es la confirmación de una interpretación propia, aguda e independiente. Que su lienzo no repita lo que se afinca en el exterior es un reto para sus retinas rebeldes que se niegan al copismo inequívoco. Goya es un transformador de lo que atestigua. La realidad se ajustará a lo que impone como versión en la posibilidad de una línea autónoma que desdiga todo canon y proyecto meramente representativo. Todo su arte se propondrá una espontaneidad que nace de una fuerza dionisíaca interior[7].

Wikimedia commons | Diego Delso, delso.photo, Licencia CC-BY-SA

En 1770 viaja a Italia. Según Antonio Onieva, el motivo no es claro y podría haber devenido por una reyerta en la que recibió una puñalada mientras cortejaba a una mujer, en la que habría devuelto la estocada. Más interesante es que de acuerdo con Onieva, Goya se unió a una cuadrilla de toreros y que, toreando en diversas plazas, tomó en Cádiz el barco que lo llevaría a Roma[8] donde estuvo tres meses, ganó un concurso de pintura e intentó raptar una monja.

Pero se le acabó el dinero y en 1771 está de vuelta en Zaragoza en reformas para la Basílica del Pilar donde comparte trabajo con los hermanos Bayeu, pintores igualmente, y con quienes tendrá diferencias y disgustos, y a cuya hermana Josefa termina llevando al altar en 1775 quien le dio a luz veinte hijos[9]. Regresa a Madrid donde se le designa como subdirector de pintura de la Academia de San Fernando, realiza tapices, retrata a los nobles y al mismísimo rey, un risueño Carlos III en medio de una partida de caza.

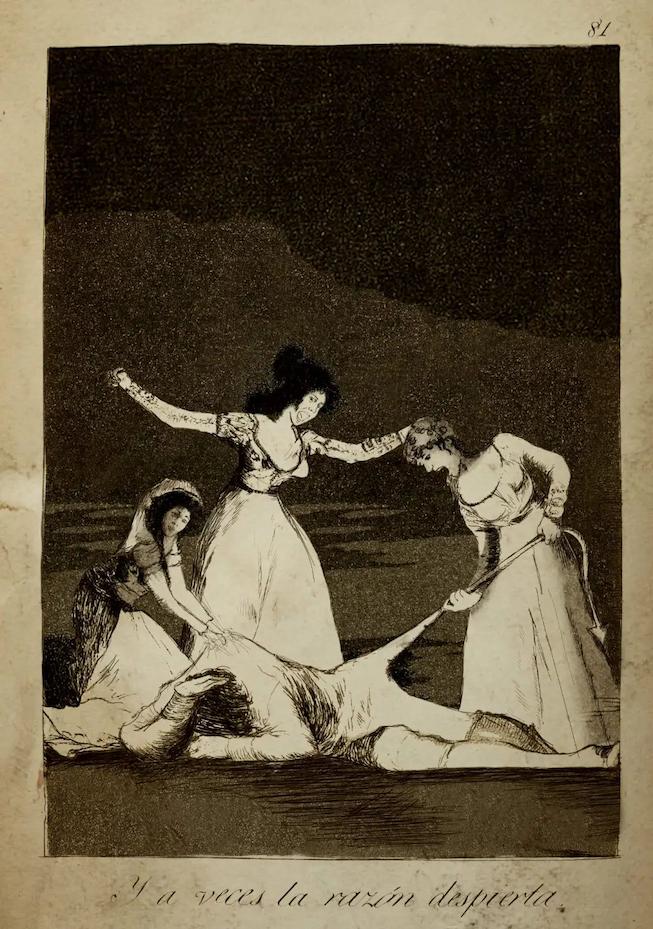

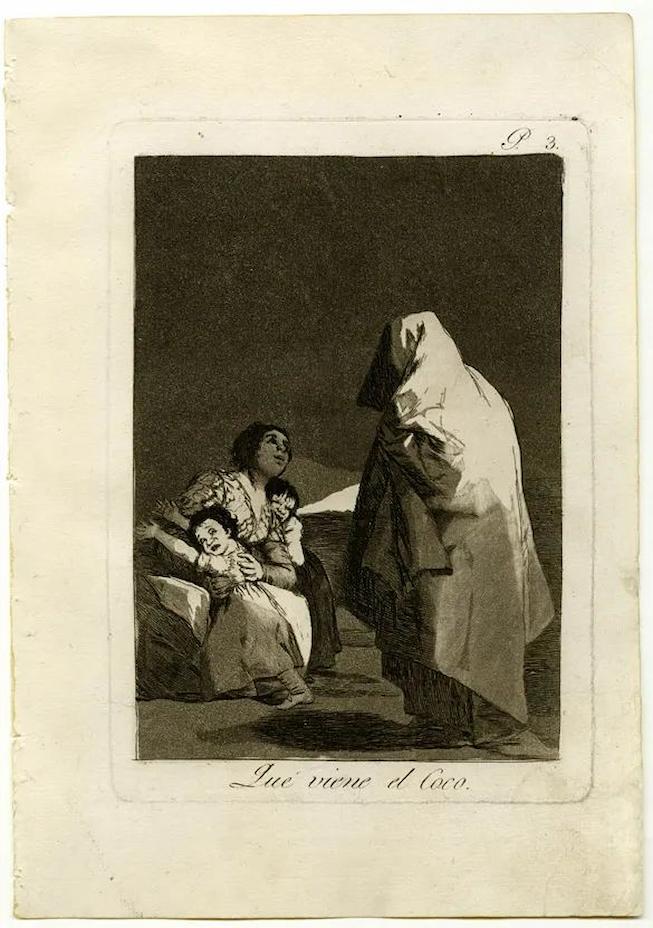

En 1782, a raíz de una enfermedad, se encierra, no recibe visitas, toma el buril y comienza su tremenda serie de ochenta grabados que son los Caprichos.[10] En principio, se juzgan como sátiras a la sociedad en la que conviven prostitutas, ilustres, campesinos, brujas, animales, réprobos, pecadores, frailes, en una entremezcla donde la racionalidad no priva y se vive el mundo de lo incomprensible. Paradójicamente, estos caprichos surgen en el siglo de la razón y aunque España haya tenido una relación muy precaria con el tema de la Ilustración, habida cuenta de la inexistencia histórica de las tres libertades: religiosa, económica y política, del abrumador peso de la Iglesia, la imposibilidad de profesar otro culto distinto al católico y la todavía presencia de la Inquisición, no resulta fácil retar al raciocinio y al absurdo en el tiempo continental de la diosa razón.

Retrato realizado pocos meses antes de morir el rey Museo del Prado

Museo Nacional de Escultura, depositado en

Museo de Bellas Artes de Asturias

Museo del Prado, España

Galería Nacional de Arte (Washington DC)

Banco de España

Colección March

Museo de Zaragosa

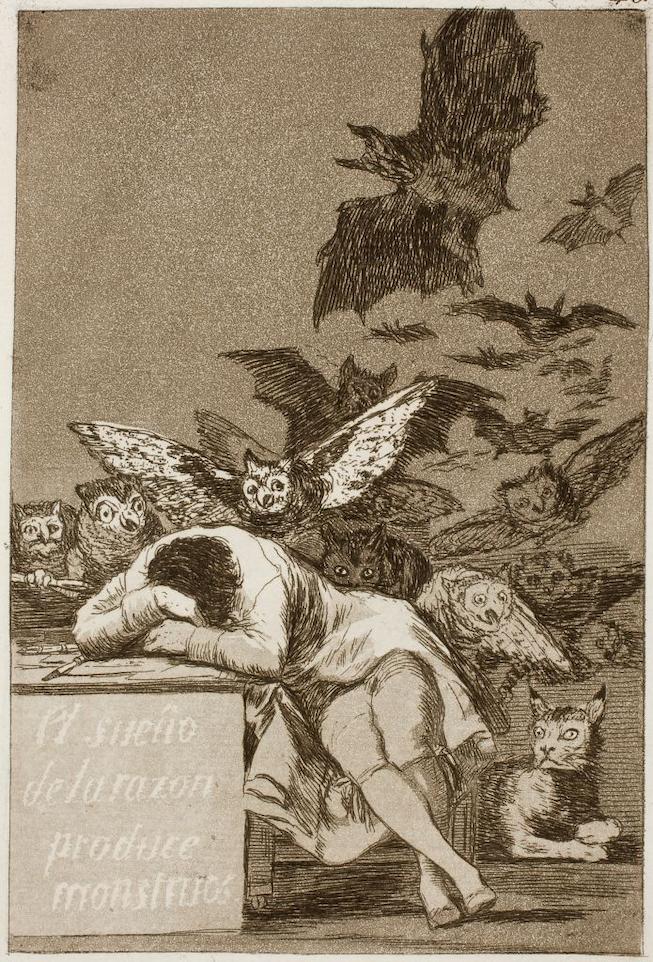

Museo del Prado

Sin embargo, Francisco de Goya lo hace como nadie y su serie está destinada a exhibir, a ironizar precisamente a esa diosa de tantos altares europeos cuando escribe y titula uno de ellos como “el sueño de la razón produce monstruos” en el que se ve a un probable escritor (la pluma lo delata) vencido por el sueño, rodeado de búhos fantasmagóricos en estado delirante y casi a punto de atacar, muy lejanos del símbolo de sabiduría que ha ostentado ese ave en la tradición de Occidente.

De alguna forma, Goya se convierte en un provocador asumiendo la contraseña, si bien tímida, de una ilustración en cuanto presenta elementos pictóricos que enfrentarían el estatus de la España de su tiempo. Aparecen entonces figuras fantasmales emparentadas con el Aquelarre, hechiceras en pleno vuelo, médicos encarnados en asnos, raptos de mujeres por figuras de ultratumba. Antonio Onieva sostiene que la serie representa “un mundo absurdo con leyendas cargadas de intención”[11], con lo cual asoma una intención moralizadora por parte de Goya[12].

En honor a la verdad, resulta cuesta arriba reducir a Goya a este papel estelar y correctísimo, cuando muy probablemente quiso navegar a contracorriente del oscurantismo de su era y elevar la razón como guía, aunque al mismo tiempo se haya atrevido a ironizarla como coartada. Cuando el artista incluye en estos Caprichos el grabado del reo de la Inquisición, Aquellos polbos, no lo hace para congraciarse con el Santo Oficio sino para plantarle una mueca a los fanáticos del absolutismo espiritual.

Goya asumió un doble juego en estos Caprichos, pero en el fondo se crece frente a su época acusándola con valentía desde una plancha. Su serie trasciende la ironía, la sátira y se emparenta inconscientemente con cierto desparpajo onírico, algún automatismo irracional que luego el Surrealismo vería como un antecedente de sus trincheras deponentes. De hecho, Goya para evitar problemas con la Inquisición terminó por regalarle las planchas y las estampas al rey Carlos IV.

Su marcha ya sin vuelta de España en 1824 vendrá precedida por la serie los Disparates, emparentada temáticamente con los Caprichos y Los desastres de la guerra. Tanto los Caprichos como los Disparates, nombres de naturaleza cándida para lo que representan, tienen un fondo oscuro, pesimista, monstruoso, demoníaco, perverso, maligno, en el que la luz como irradiación espiritual escasea. Hay algo de misa negra en todos ellos, cuya umbra plomiza sería definitivamente develada en ese altar particular de sus demonios privados que establece Goya en la Quinta del Sordo.

José Ortega y Gasset se dedica poco a tratar a Goya, más allá de que encarne el alma española enfrentada a sus altos y hondonadas. En 1958 dedica un breve libro al pintor, pero a lo largo de su obra, Goya aparece como una referencia apresurada a veces incómoda a quien el autor no desea habituarse ni tratar con cercanía. Tal vez le pesa mucho al filósofo su tesis de la deshumanización del arte, y Goya en estos Caprichos y Disparates no sólo ha deshumanizado sino que ha fantasmalizado al hombre. Lo ve entregado a las furias demoníacas y lo llama el “atroz aragonés”. Lo entiende consumido, extenuado, devorado inevitablemente en su interior por esa oscuridad que ha mostrado en su obra[13].

El también aragonés y eminente crítico de arte y escritor, José Camón Aznar, le asigna a Goya un ascendiente espiritual para este pesimismo que exhibe en su obra negra: el del jesuita Baltasar Gracián, igualmente aragonés. El autor de los brillantes aforismos que presenta en el Oráculo manual y arte de prudencia pergeña tratados como El criticón en el que según Camón Aznar se da una alegoría de condición monstruosa sobre el hombre en la que afloran la contradicción, la doblez, la negación y el disimulo. La intención de Gracián es moralizadora, apunta nuestro crítico.

Gracián le ha preparado el camino a Goya, ha antecedido el terreno para que afloren sus personajes lúgubres. Los monstruos de Gracián surgen como ausencia de la belleza y como recordatorio ético del vacío del bien. En cambio, los de Goya asumen la indiferencia y sobresalen como una existencia propia de la fealdad. Goya se aprovecha del legado de Gracián para darles forma y corporeizar el mal, sin atender a su contraparte moral. Mientras Gracián asume la metáfora maligna como una posibilidad para luchar contra ella y derrotarla, Goya convierte esa metáfora de lo ruin en una realidad que camina junto al hombre.[14]

A la muerte de Carlos III, lo sucede su hijo Carlos IV quien nombra a Goya pintor de Cámara en 1789, y comienza el ascenso vertiginoso que lo llevará a la fama. 1792 es su año horrible y desafortunado porque enferma y se queda sordo[15]; más que nunca comenzará a escucharse a sí mismo. La creación artística e intelectual tiene algo que la emparenta con la creación de un mundo. Enrique Lafuente Ferrari ha señalado que con Goya comienza el arte moderno y que hace estallar una tempestad. El artista descifra los códigos de la creación y se impone una originalidad necesaria, en el sentido de un nuevo comienzo. El aislamiento que comenzará como encierro en sí mismo le impone mayor cercanía con este inicio.

En 1794 Goya comienza a frecuentar a los duques de Alba. En 1796 muere el duque y la amistad del pintor se hace muy próxima con la duquesa lo que ha suscitado un sinfín de especulaciones sobre la verdadera naturaleza de la relación. La duquesa tenía al momento de enviudar treinta y cinco años. Goya la pinta varias veces y uno de los retratos que más hace pensar sobre el vínculo especial que podía unirlos, es el retrato de 1797 que “muestra dos sortijas con sendos chatones, en los que se lee Alba, Goya…”[16] Por esos años también pinta las majas, desnuda y vestida, cuyas proporciones según Antonio Onieva corresponderían a las de la duquesa, no así el rostro, como igualmente apunta que el cuadro de La maja desnuda fue pintado después de la vestida y llevado a cabo seguramente de memoria.[17]

Palacio de Liria, Fundación Casa de Alba

detalle de la sortija con Goya inscrito

Entre los cuadros que realiza en 1800, año en que según Xavier de Salas ha alcanzado la cúspide de su carrera[18], figuran dos muy especiales y encumbrados en grandeza: La condesa de Chinchón y La familia de Carlos IV. Detengámonos en estas prodigiosas hechuras. El retrato de la joven condesa es uno de los puntos más altos en el retratismo no sólo de Goya sino de la historia de la pintura. María Teresa de Borbón y Vallabriga, XV condesa de Chinchón y marquesa de Boadilla del Monte, es la sobrina del rey Carlos IV. Su marido es el poderosísimo favorito de la reina María Luisa de Parma, Manuel Godoy[19].

La joven condesa está embarazada y Goya hace que el vestido de la aristócrata tenga tanta importancia como su mirada estableciendo un interés superior en el conjunto de la composición. Una palabra que repiten los críticos de arte respecto a este retrato es “emotivo” quizás por la candidez del rostro y una expresión que parece combinar la placidez con la dulzura.

En La familia de Carlos IV ya Goya ha coronado su aspiración de convertirse en el primer pintor de Cámara del rey. Es una representación de la familia real bastante atípica de lo que solía considerarse como un cuadro de este tipo en que privaba la pompa, los escenarios desmedidos y una actitud de pose en lo fundamental. Goya al igual que Velázquez en Las meninas juega con la realidad y su inaprehensión cuando también permanece en el cuadro a la par que lo pinta. Esas realidades simultáneamente representadas o tratadas de representar recuerdan el eco de Calderón de la Barca: “¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción; y el mayor bien es pequeño; que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son.”[20]

Otro elemento en la consideración de esta vida ficcionalizada, -herencia del barroco, insisto- es la figura de la mujer sin rostro al lado de la infanta doña María Josefa. Muchos quienes han estudiado el conjunto no se ponen de acuerdo respecto a quien representa la persona. Más allá de fijar su identidad, el problema de fondo es su rostro vedado, volteado, negado, inobtenible. Xavier de Salas sostiene que Goya “idealizó la Real Familia”.

Más que idealizarla, parece haberle otorgado una fingida naturalidad que se vuelve imposible no sólo por el propio estilo real sino por el fasto que terminan siendo las condecoraciones, los uniformes, las joyas, el Toisón de Oro. El futuro Fernando VII está en el grupo de la izquierda y detrás de él el infante Carlos María Isidro, el legitimista posterior frente a su sobrina Isabel II, que iniciaría las guerras carlistas. Y en el centro y como centro de la composición está por supuesto la reina María Luisa[21].

Aparecen Goya, los infantes Carlos María Isidro, Francisco de Paula, Carlota Joaquina, María Josefa, María Luisa, Gabriel Antonio, Carlos Luis. También se observa a Luis de Etruria, esposo de María Luisa. Ésta carga en brazos a su hijo Carlos Luis. Otras figuras son los reyes Carlos IV y María Luisa de Parma, el príncipe Fernando y su esposa María Antonieta.

1808 fue el año del derrumbe español. España había sido presionada por Francia para enfrentarse a Inglaterra (no olvidemos que la escuadra a la que vencieron el almirante Horatio Nelson y los ingleses en Trafalgar era franco-española), y los franceses querían ocupar Portugal para hacer trizas la inmemorial alianza anglo-lusa, para lo cual piden permiso para que sus tropas cruzaran el territorio español y entraran en ese país. Pero Napoleón conocía de cerca y jugaba con las irreconciliables diferencias entre el rey Carlos IV y su hijo Fernando. En marzo de 1808 se había producido el Motín de Aranjuez que consiguió la destitución de Godoy y la abdicación de Carlos en la persona de su hijo.

Pero dura poco en el trono Fernando porque Napoleón invade España y el 2 de mayo de produce el Motín de Madrid contra el invasor. Napoleón Bonaparte culpa a Carlos IV y a su hijo de estos sucesos, los hace venir a Bayona, los destituye y los encarcela[22], e instala en el trono de España a José Bonaparte[23], su hermano, con lo cual comienza la guerra de Independencia tanto en España como en sus reinos de ultramar hasta que ayudados por los británicos y, en particular, por el duque de Wellington, los franceses son expulsados de España. Las consecuencias son desastrosas y los reinos de ultramar se independizan creando repúblicas independientes.

Atrás habrá quedado como un recuerdo la España de colores, del Manzanares, de El Quitasol, de El Pelele, de La Gallina ciega. Se pone el sol para siempre en su obra y Goya ya vivirá en un desasosiego que lo acompañará hasta su muerte…

Goya es sacudido por estos acontecimientos que resuenan en su interpretación del carácter español, su historia y España como propósito. Sabe que su país está hecho jirones y que sus monarcas más que recordados serán despreciados. Desde su casa de la Puerta del Sol ve el pueblo que se alza contra el ocupante el 2 de mayo de 1808, cómo es reducido, arrasado y fusilado. La desventura, la oscuridad, el desastre, la calamidad comienzan a vivir en sus lienzos y ya no escapan de allí. Goya asume la tragedia como un destino.

Atrás habrá quedado como un recuerdo la España de colores, del Manzanares, de El Quitasol, de El Pelele, de La Gallina ciega. Se pone el sol para siempre en su obra y Goya ya vivirá en un desasosiego que lo acompañará hasta su muerte. Estas escenas del Madrid alzado no las pintará de inmediato. Esperará hasta 1814. Recibe el encargo de pintar al usurpador. Algunos lo acusarán de afrancesado.

El propio rey a su regreso lo inculpa, pero lo perdona. Estos cuadros El dos de mayo y Los fusilamientos son la forma que tiene de demostrar a qué bando pertenece. Con ellos perfila la historia, una historia no de grandes registros sino donde el pueblo[24] ha salido con lo que tiene -una pistola, una daga, un garrote- a dejar sentado que no acepta el ultraje del extranjero, que actúa siguiendo el libreto del gen cultural y que está defendiendo su identidad civilizatoria[25].

En Los fusilamientos lo muestra entregado ante un pelotón de fusilamiento con la dignidad de los brazos abiertos de quien ha ofrendado su vida por una causa. Los franceses habían desplegado su batallón de mamelucos para contener al pueblo madrileño en rebelión ante el invasor, y este con ello según Sébastien Blaze “estimaban una suerte herir al mismo tiempo a un francés y a un musulmán”.[26]

Museo del Prado

1819-1823

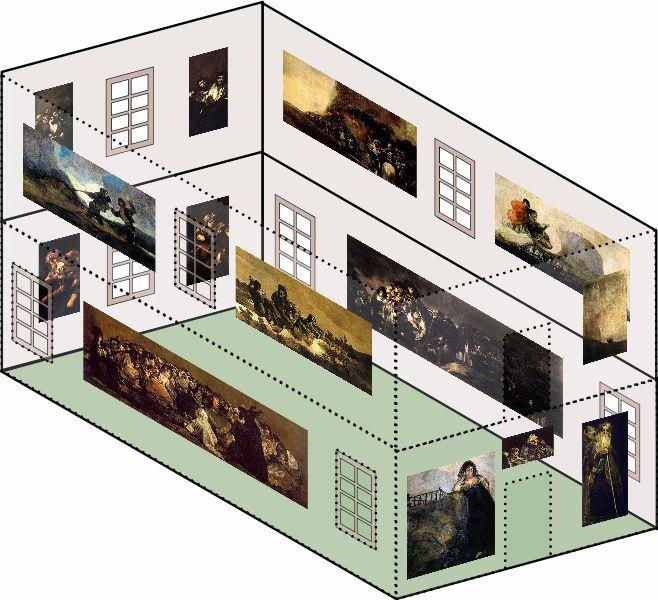

Cae la noche sobre Goya. Los sucesos que se ciernen sobre España, la guerra de Independencia, el desmembramiento de la unidad española, la separación de los reinos de ultramar de la metrópoli, la búsqueda interna de libertades frente al despotismo absolutista, van a cercar a nuestro artista quien va a desarrollar la etapa más oscura, tenebrosa que se manifestará en Las pinturas negras de la Quinta del Sordo. Está a oscuras consigo mismo.

Hay que decir que Goya las fija sobre las paredes de su casa. Va definiendo su galería como en un ritual sacrílego e íntimo de un apocalipsis que vuelca sobre sí mismo lleno de aquelarres, saturnos despiadados, monstruos y gigantes, colosos y faunos. Despliega catorce pinturas en este duelo socavante e inabordable[27]. Son su testamento final: el mundo conquistado una vez más por los engendros de la sinrazón, aquellos que nos acompañan y aparecen en lo más hondo y oculto como figuras grotescas, pobreza desdentada, los frailes en harapos, la noche sabática de los nigromantes, la romería de la tristeza reunida y las parcas hilando el destino final e irrevocable.

Goya evoca el festival de la oscuridad, el retrato de lo prohibido, el naufragio final de la humanidad y parece cantar como las brujas: “Vamos cantando y tañendo / al son deste tamboril / que de viga en viga / que de fin en fin /cantando, las brujas/ hemos de vivir”[28].

Pero antes del fin inevitable, antes de perderse con la vorágine de los esperpentos que le gritan y lo reclaman, llega el retrato de La lechera. uno de los últimos cuadros del maestro[29] ya en Burdeos donde termina muriendo en 1828. Quizá ha pactado un adiós optimista con la joven mujer. El semblante se ha deshecho de la asechanza de los espectros, ha recobrado la lozanía y va al encuentro de la luz.

La mirada de la bordelesa tiene algo de ternura maternal, de regreso a la infancia, de volver a empezar, de algún retorno quizá no eterno, pero sí meticuloso. El genio volcánico y atormentado, maestro de maestros, recupera el anhelo de que es posible reaparecer con alguna andadura sin tropiezos. Las tempestades que ha hecho estallar recobran su aire mecido, pacífico y beatífico con el rostro de esta lechera con el que se despide en silencio de este mundo.

Karl Krispin, novelista y profesor de Historia de la Universidad Metropolitana. Ha sido presidente de la Asociación Cultural Humboldt en Venezuela. Es Miembro del Club de Roma y presidente del Capítulo Venezolano del Club de Roma.

Convenio revista Estilo /online