Por Cambio16 /Infografía: Artur Galocha

La escisión o fitna en el Islam se remonta al año 632, a las horas que siguieron a la muerte del Profeta sobre las rodillas de su adorada Aisha y, como en otros casos de la historia, está vinculada a desavenencias y pleitos familiares. Mahoma falleció tras una agónica convalecencia, sin designar heredero ni establecer pautas precisas para su sucesión al frente de la comunidad musulmana y del emergente Estado. En la porfía por su legado, Fátima, la hija predilecta del enviado de Alá, reclamó ese privilegio para su marido Alí ibn Abi Talib. Sin embargo, el honor recayó en la persona de Abu Bakr, primer compañero del Profeta, primer hombre convertido al Islam y padre de Aisha, su esposa favorita. Su elección parecía lógica y apenas fue contestada: además de los méritos antes citados, ya había sustituido al Profeta al frente de la oración comunitaria desde que éste enfermara.

Alí ascendió al puesto de califa en el año 656 después de que Utham ibn al Jatab, tercer califa, hombre de armas, miembro destacado de la tribu de Quraysh y esposo de dos de las hijas de Mahoma, fuera asesinado en su casa por un grupo de rebeldes provenientes, en su mayoría, de la recién conquistada Egipto. El yerno y pupilo del Profeta asumió el mando de la comunidad con la oposición de aquellos que como el propio Uthman preferían a Muawiya, gobernador de Damasco y primero de los Omeyas. Trasladó el centro del poder a la antigua Mesopotamia y allí fue igualmente asesinado un lustro después. Un viernes de Ramadán del año 661, un jariyí (rama del islam desgajada asimismo a la muerte de Mahoma y que abogaba por que el sucesor fuera cualquier hombre considerado justo), le hirió en el cuello con una espada envenenada mientras realizaba la oración del alba en la mezquita de Kufa. Falleció unos días después cediendo el cetro a su hijo Hasan.

La decisión fue rápidamente contestada en Damasco por Muawiya y una importante parte de los compañeros del Profeta aún vivos. La primera guerra entre los seguidores de Alí (chiíes) y el resto de la comunidad (suníes) –jariyíes aparte– estalló a los pocos días y duró apenas seis meses. Avanzado el año 661, y más débil que su enemigo, Hasan aceptó un acuerdo de paz en el que cedía el liderazgo de la comunidad a Muawiya a cambio de que éste reconociera definitivamente los derechos hereditarios de su familia. Hasan murió nueve años después. Muawiya I lo hizo la primavera del año 680. A su deceso, su hijo, Yazid I, se apropió del título de califa. En Kerbala, en el sur del futuro Irak, Husein, hijo pequeño de Alí y nieto del Profeta, reclamó el reconocimiento prometido. Apenas unos meses después, tropas Omeyas le asesinaban a sangre fría junto a 70 miembros de su estirpe. El día de la usurpación, como se conoce al episodio más trágico de la historia de los chiíes, se rememora aún hoy con extremo dolor –y resentimiento– en la llamada festividad de Ashura.

Haz click sobre la infografía para ampliarla:

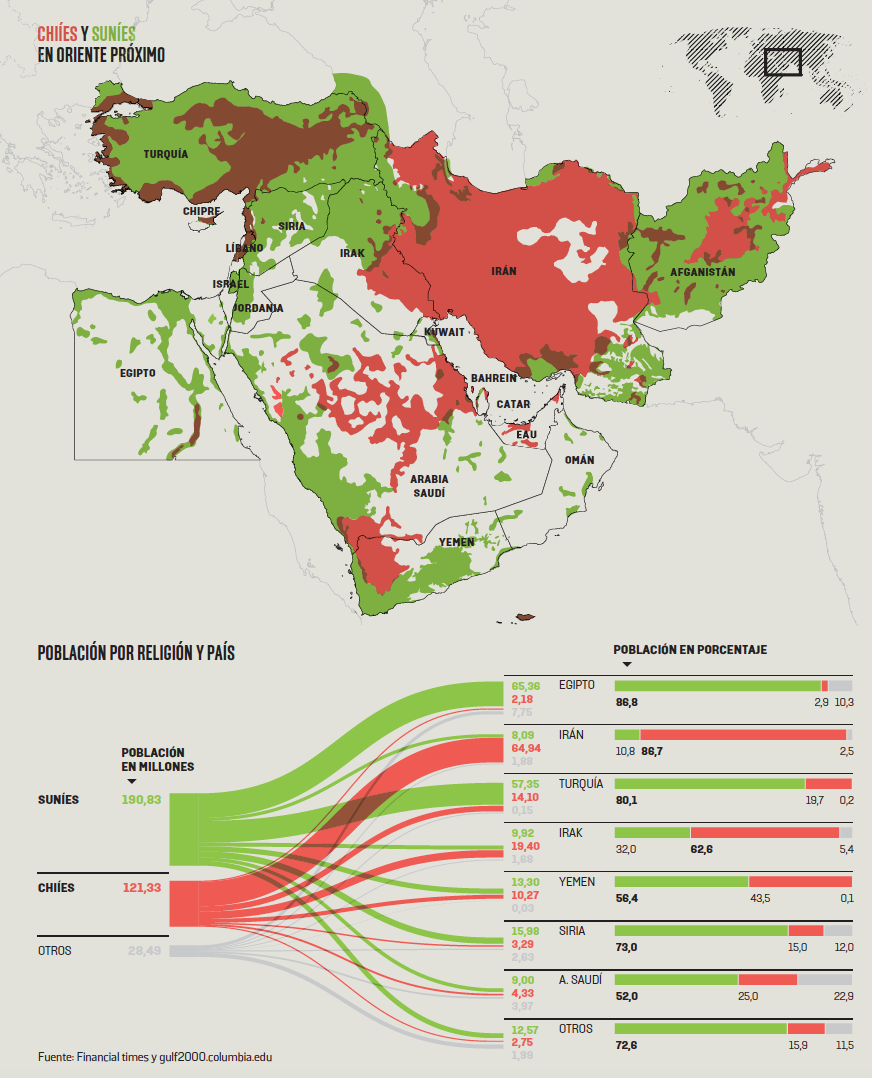

Son una minoría: representan en torno al 20% de los más de 1.700 millones de musulmanes que hay en el mundo y están establecidos principalmente en Irán (único estado chií de la Tierra), Irak, Pakistán, India, Líbano, Siria, Yemen, el este de la península Arábiga (Bahrein, Kuwait y Arabia Saudí), Azerbaiyán y la India. Se dividen a su vez en tres corrientes dependiendo del número de imanes que reconocen tras la muerte de Alí: los más numerosos son los duodecimanos, les siguen los septimanos o ismaíles y, por último, los quinquemanos, casi exclusivamente establecidos en Yemen. La creciente afirmación de Irán como potencia en Oriente Próximo y su ascenso al poder en Irak parece haberles devuelto el orgullo tras siglos de represión y desprecio, pese a que en los últimos diez años y debido a manipulaciones políticas se haya recrudecido artificialmente el odio sectario. Iguales a los suníes en el dogma, divergen en la doctrina. Tanto chiíes como suníes, pertenezcan a la corriente a la que pertenezcan, creen en la omnipotencia de Alá, la infalibilidad de Mahoma y el advenimiento del juicio final. Sin embargo, la doctrina propia desarrollada por los chiíes, su concepción de la vida y, sobre todo, la jurisprudencia y la interpretación de los textos sagrados han transformado al chiismo en algo más que una secta del islam.

Chiíes y suníes coinciden en los tres elementos fundamentales de la religión islámica: Tawhid (unidad de Dios), Nubuwa (profecía) y Maad (resurrección). Sin embargo, los seguidores de Alí profesan otros dos preceptos ausentes en la doctrina suní: Adl (la autonomía del individuo frente a la justicia divina) e Imama (imamato). En la definición de las tres primeras, los chiíes introducen, asimismo, pequeños detalles que, sin embargo, no tergiversan el concepto original, sino que lo amplían. En cuanto a la Imama, es el principio que diferencia a chiíes de suníes. Para los seguidores de Alí, la teoría del imán oculto que regresará a finales de los tiempos para restablecer la justicia es prácticamente el numen de su existencia. Incluso llegan a eclipsar con ella fundamentos de la religión como la resurrección, al conceder mayor importancia al retorno del duodécimo imán.

La fisura es igualmente dilatada en cuestiones de jurisprudencia como el divorcio (es más permisivo entre los suníes), la peregrinación (veneración extrema por los lugares santos chiíes) y, sobre todo, en el principio de la taqiya (ocultación de la fe cuando el fiel sienta en peligro su vida), fundamental en el chiismo y clave para su supervivencia frente a la tradicional beligerancia suní.

Existen también diferencias rituales con los suníes, aunque mínimas. La más relevante es la importancia que los chiíes le otorgan a la niyya (intención). Cualquier rito, según éstos, debe llevarse a cabo de forma pura, por amor a Dios y no por apariencia social o en espera de retribuciones como el paraíso. La chií permite, además, que la oración diaria, que según El Corán debe realizarse cinco veces, pueda quedar en tres.

No. La teoría de un movimiento panchií fue evocada por primera vez en público a finales de 2004 por el rey Abdalá II de Jordania y se sustenta en vigas de barro. Preocupado por la desaparición del régimen de Sadam Husein y el ascenso de la comunidad chií al poder en el vecino Bagdad, el monarca jordano alertó del peligro de una alianza chií que extendería sus tentáculos desde Irán –indiscutible corazón del chiismo– hacia Líbano para así encerrar a Irak y Siria. Un discurso enmarcado en la política vasalla de Jordania, país que desde su fundación en el albor del siglo XX no ha dudado en amoldarse a Occidente para sobrevivir. Pese a que la ideología y la estructura política de la República Islámica fundada en 1979 por el ayatolá Rujolá Jomeini es la fuente de inspiración y el modelo de la inmensa mayoría de las comunidades que veneran a Alí, todas conservan dos características propias de la edad en la que el chiismo era todavía un movimiento incipiente: preeminencia de la lucha nacional y fidelidad a una figura religiosa destacada. En el estertor del siglo XIX, la escuela usulí se impuso al reto ajbarí en las tierras de la antigua Persia y años después fue llevada hasta sus últimas consecuencias por el citado Jomeini. Ahora domina en todo el espectro chií. Sin embargo, las diferencias entre sus discípulos evitan una concomitancia. Alí Jameneí, líder de Irán, no es reconocido por todos los clérigos como gran ayatolá. Y en amplias zonas de Irak, la palabra y el consejo que se acata y respeta es el de Alí al Sitani. En el Líbano, domina la voz del jeque Hasan Nasralá, el más próximo a Irán. Y en Bahrein, Kuwait y Arabia Saudí muchos aún prefieren los edictos religiosos del fallecido ayatolá Husein Fadlalá, uno de los fundadores ideológicos del grupo libanés Hizbulá. Dos son aún las escuelas chiíes más afamadas (y rivales): la establecida en la ciudad de Qom, a un centenar de kilómetros al este de Teherán, y la de Nayaf, en el centro de Irak.

Irán sí consiguió, no obstante, una cierta unidad política pese a que cada clérigo tenga su partido. En 1987, y en un intento por aislar y quebrar la resistencia del régimen de Sadam Husein, creó una alianza con Siria y el grupo chií libanés Hizbulá. El acuerdo era hijo de su época: Damasco y Teherán también libraban una guerra en el interior del Líbano por el control de la resistencia chií que cinco años antes se había levantado contr a la ocupación israelí. El pulso se decantó del régimen de los ayatolá, que creó un “eje chíí” –al que después se uniría el movimiento palestino Hamás, pese a ser suní– con el que disputar la supremacía regional a Arabia Saudí y tratar de eludir las sanciones promovidas por Estados Unidos.

Avanzado el siglo XVIII, un señor feudal de la península arábiga apellidado Al Saud y un clérigo radical llamado Mohamad abdel Wahab forjaron una alianza basada en la ambición territorial y la interpretación rigorista y retrógrada del islam. El resultado fue el alumbramiento de Arabia Saudí, país que se arroga la autoridad moral y religiosa del islam suní. En 1802, tropas al mando del rey saudí penetraron en el sur del futuro Irak y perpetraron una masacre de chiíes en la ciudad de Kerbala similar a la que originó el cisma 11 siglos antes, en nombre del wahabismo, doctrina que considera a los seguidores de Alí herejes y apóstatas y que cree, por tanto, que su muerte no es sólo lícita, sino recomendable.

En 1978, Jomeiní aprovechó el alzamiento de los diversos grupos de oposición al Sha de Persia –entonces principal socio de Estados Unidos en Oriente Próximo, junto a Israel– para apropiarse de la revolución y hacer realidad su sueño de una teocracia chií. Un año después (en 1979), un grupo de puristas suníes asaltó la Gran Mezquita de La Meca y exigió la renuncia de la casa Al Saud, a la que acusó de corrupción en la tierra y herejía, como Jomeiní había hecho con el Sha.

Inquieta ante la posibilidad de que el efecto Jomeiní se contagiara al resto de países de la región, la monarquía wahabi invocó la ayuda de Estados Unidos, incluida en un pacto secreto firmado en 1945. La acción tuvo tres consecuencias que cambiarían el rumbo de la historia en la región: la primera fue el aislamiento de Irán, sujeto a sanciones hasta enero de este año; la segunda, el estallido de la guerra entre Irán e Irak (1980-1988), con el después vilipendiado Sadam Husein como amigo de Occidente; y tercera, la creación del llamado “puente de los muyahidin”, origen de los movimientos yihadistas actuales. Riad, Washington e Islamabad acordaron crear una fuerza de combatientes islámicos (muyahidin), aleccionados en el wahabismo, para combatir a las tropas soviéticas y librar del comunismo a Afganistán. La idea fue compartida por la mayoría de los dictadores árabes de la época que, al igual que Arabia Saudí, la utilizaron para alejar a los fanáticos de su territorio y debilitar el islam político. Desplomado el muro de Berlín, los combatientes quisieron regresar a sus naciones de origen, pero enseguida se percataron de que no sólo no serían recibidos como héroes, sino que lo que les esperaba era la cárcel, el desprestigio y la persecución.

Aparte del conflicto ancestral que los distancia, suníes y chiíes arrancan de concepciones contrapuestas, sobre todo en lo referido al controvertido término yihad (guerra santa). Esta palabra procede de una raíz que en árabe significa “luchar o esforzarse” y exige al creyente agotar hasta el último aliento en la batalla contra los enemigos. En un contexto puramente islámico, abarca tanto el combate militar como la pelea del hombre contra las tentaciones. Chiíes y suníes coinciden en que la lucha contra el enemigo externo no puede ser abrazada hasta completar la yihad del alma contra las tentaciones. Para ambos es, además, el camino hacia la vida y nunca un vía crucis que conduce a la muerte. Todo soldado de Dios que expire en su ejercicio tiene garantizada la vida eterna en el paraíso. Los clérigos chiíes profundizan más, sin embargo, en los dos conceptos de guerra santa. Para ellos existe una yihad ofensiva, definida como la confrontación con los no musulmanes y la invasión de sus tierras por razones no vinculadas ni con la defensa de la tierra ni con una agresión previa. Este concepto fue adaptado por los primeros califas para justificar sus conquistas más allá de las fronteras de Arabia. Desde entonces, las corrientes suníes, en cuyo seno está muy arraigada la noción de Umma (comunidad mundial de creyentes), orientan sus esfuerzos hacia el proselitismo y la propagación del islam allende sus fronteras. Es la premisa que alimentó parte de la ideología del wahabismo saudí y de su interpretación más radical, de la que emana el ideario de Al Qaeda o del Estado Islámico. Su guerra, dice, es global, como la guerra contra el terrorismo de Occidente. En los chiíes, sin embargo, está arraigado el concepto de yihad defensiva, protección legítima y obligada de las tierras del islam cuando media una agresión o invasión enemiga. Por eso, a lo largo de su historia han entablado la lucha armada en el interior de sus estados, sólo en defensa de su comunidad o de la idea nacional. Los chiíes iraquíes entendieron la ocupación estadounidense como una agresión contra un tirano y no contra la comunidad de creyentes. Una invasión ilegítima, sí, pero que les ayudó a recuperar su dominio. Por eso, no ha cuajado entre ellos la idea de resistencia, sino la de concomitancia con los intrusos hasta consolidar un poder que consideraban usurpado. Este ejercicio de malabarismo ideológico ha contribuido a ampliar la brecha con los suníes y abocar al país al precipicio de la guerra fratricida.

Arabia Saudí e Irán son dos teocracias con defectos similares. Ambos aplican con regularidad la pena de muerte, reprimen con parecida brutalidad a la oposición y están considerados dos de los mayores violadores de los derechos humanos del mundo. En Irán se celebran elecciones para elegir al Gobierno –no para designar al líder supremo– y las mujeres tienen derecho al voto, a conducir o a compartir espacio público con hombres; en el resto, su interpretación de los textos religiosos sigue la misma tradición medieval y literalista.

Dos teocracias que desde 1980 combaten por la bandera del islam y el dominio político de la región en una guerra que se agudizó con la invasión anglo-estadounidense de Bagdad y diez años después ha alcanzado una de sus cotas más cruentas. Desmantelado el ejército de Sadam Husein y abatida la administración del estado baazista –error infinito en el haber de Washington–, Irak se fraccionó en tres partes: una de ascendencia chií en el sur y en la capital, que fue reconocida como gobierno legítimo por la comunidad internacional (bajo la alargada sombra de Irán); otra eminentemente kurda en el norte, que emprendió el camino hacia la ansiada autodeterminación de la mano de la comunidad internacional y, en particular, de la Casa Blanca, y otra suní, arrinconada y despreciada en las regiones del oeste, marginada en la reconstrucción nacional después de haber ejercido el poder absoluto y cruel a la vera del derrocado dictador.

Preocupadas por la creciente influencia de Teherán, facciones en el interior de Arabia Saudí facilitaron el nacimiento de la insurgencia suní. El combate pronto quedó en manos de la rama iraquí de Al Qaeda, y en particular de uno de sus líderes más fanáticos Abu Musab al Zarqaui, quien optó por darle un tinte confesional: entre 2004 y su muerte en 2006 ordenó decenas de atentados contra chiíes que segaron la vida de miles de personas. Su táctica, basada igualmente en las enseñanzas del wahabismo de las que bebió, ha sido adoptada por el autoproclamado califa y por los antiguos miembros del régimen baazista iraquí que lucharon a su lado y que ahora constituyen el corazón del temido Estado Islámico.

El alzamiento contra la dictadura de Bachar al-Ásad en Siria en 2011 –devenido cinco años después en una guerra poliédrica con numerosos contendientes, entre ellos Irán y Arabia Saudí– y la decisión del presidente estadounidense, Barack Obama, de emprender casi al mismo tiempo un proceso negociador con Teherán que ha desembocado este mismo mes de enero en el levantamiento de las sanciones y el regreso del régimen de los ayatolá al concierto de las naciones, ahondó este conflicto.

Acuciada por el abrupto desplome de los precios del petróleo -que ha socavado ya su frágil sistema económico y destapado la pobreza en un país rebosante de energías fósiles- e inquieta por un creciente descontento social -en 2011 sofocó a sangre y fuego la primavera árabe que florecía en su territorio y en el vecino Bahrein-, Riad ha azuzado las diferencias sectarias en un intento desesperado por no perder su posición de principal socio musulmán de Occidente. También para neutralizar la pujanza de uno de los hijos bastardos del wahabismo: el Estado Islámico, que igualmente reclama la autoridad moral del islam. No ha dudado en aliarse con Israel para intentar arruinar el acuerdo nuclear y la probable emergencia de un nuevo equilibrio regional (y mundial).

Iniciado 2016, todo apunta a que el pulso político se enconará: sus consecuencias las sufrirán en sus carnes propias las poblaciones civiles de Libia y Egipto, donde Riad se inmiscuye para que los islamistas no accedan al poder, y de Yemen, Irak o Siria, donde ambas dictaduras combaten a través de grupos y socios interpuestos.